今日はどうやら黄砂が飛んでいるのか、あたりがくすんでいて爽やかではありませんが、

季節はすっかり春の装いで、野外での活動が気持ちの良い気候となりました。

幼稚園の一般開放にも多くの方がいらしているようですが、ここでもう一度見直して欲しいことをお伝えします。

特にお山へ行く場合です。さあ、どんなことが思い当たるでしょうか?!

野外の自然環境に出たとき、皆様はまず何を感じますか?

緑の大切さ、開放感からの癒し、美しい景観、心身のリフレッシュ、などなど様々な感覚をもたれるでしょう。

いいですね。これは生きていく上で必要な感覚です。

もう一つとても大切で、広く人々が認識として持たなければならない事が、

そこの環境をご自身の使い方や欲求で壊してはならない!ということです。

持続可能な自然環境を残していくには、何よりもそこに集う人間がその意識と必要性を持つことです。

先週土曜日の一般開放では池に架かる橋の周りを倒木で覆っている箇所がありますが、

そこで何か生きものでも探したのか、置かれていた木々を掘り起こした形跡がありました。

元通りに戻して下され何の問題もありませんが、今朝私が見つけるまではそのままでした。

なぜ倒木が置いてあるかは理由がきちんとあるからです。

もし生きものがいたら、そこは彼らの棲家。人間が壊していいはずがありません。

ましたや生きものにとって棲みやすい環境を整えているビオトープです。

そこに棲息する虫1匹、葉っぱ1枚採取してはいけないのが原則であり、それが自然との人々の向き合い方です。

見つけた生きものはよく観察し、記録をつけて元へ戻す。

めくった木や石はまた被せておくことが ルールです。

幼稚園のお山は小さな生きもの保護区と思ってください。向き合い方が何より大切なんです。

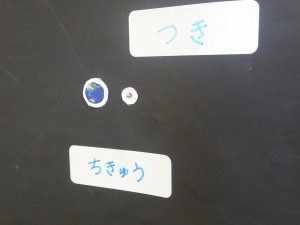

元々の様子

倒木をめくった様子。バラバラでしょう。

土曜日のことです。

自宅近くの雑木林です。伐採により日当たりが良くなった林縁部。

本来そこで芽吹きを待っていた野草が10年振りに顔を出したと思ったら、

案の定、日曜日にはもうありませんでした。

いわゆる貴重な野草の盗掘です。

自身の欲求や売買目的でしょう。土曜日の午後に見つけ、

「なんてかわいい日本の蘭でしょう。雑木林の豊かさを感じるね」

と微笑んでから16時間後にはもう掘り出されてしまいました。

人通りの多い場所ではありません。この花を盗掘目的で探して歩いている人か、たまたま目にして気に入って採ってしまったか・・・・・・。

最初に挙げた認識や重要性が身についていれば、このギンランは毎年株を増やし、この雑木林の林床を豊かに美しくしてくれたはずです。

小さな花ですが、そこへは特定の虫も集まったでしょう。

ギンラン(ラン科)山地や丘陵地の林内に生える多年草。4月から5月に白く小さな花を付ける。

盗掘前の土曜日午後の現場。

採取は破壊であり、再生はほぼ不可能なのです。

毎月生きもの観察会を行っています。自然との向き合い方をこの会で学び、人間の生活に欠くことのできない自然環境のあり方を身につけてください。