ところで私は先日茨城県の奥久慈という場所へ出かけました。

私の所属する会(日本野鳥の会)の関東グロック協議会が茨城県で開かれたのです。

様々な問題を共有し、これからの人と鳥の共存を考えます。

またそれぞれの都道府県の会の運営が上手くなされているかを検証し、お互いがいい所を学びます。

そこで今回はこんな問題が提議されました。

この会に入っている私だけでは無く、皆様にも是非知っていただきたい事がいくつもありました。

一つは、東京都が立候補している2020年の夏季オリンピックですが、

私のこのページにもリンクを張っている葛西臨海公園、ご存知でしょうか?

横浜からも首都高速湾岸線を使って1時間ほどで行かれる、東京湾に面したとても開放的な、そして整備された公園です。

水族館もありますし、大観覧車が目立ちます。

また90%が埋め立てられた東京湾の、わずかに残る海岸線が3キロも残されている貴重な場所ですが、ここへカヌー競技の会場を設置する事が盛り込まれています。

開けた芝生の憩いの場所がカヌースラロームの為の渓流を作るのに何百トンもの水を貯めるプールで埋まります。

海を背にして高さ15メートルもの観覧席も作られると、開けた海原を見渡すことも出来なくなります。!

そんなことになっています。

オリンピックには賛成しますが、20数年かけて作って来た都会のオアシスを壊していいのでしょうか!

この公園には鳥類園もあり、渡り鳥の多くが中継する貴重な場所になっています。

現在野鳥の会東京支部では代替案を招致委員会へ提出しています。

東京が進める現在の案の不備を、直接IOC(国際オリンピック委員会)へ提訴する用意もあるそうです。

私はこの公園が好きなので、年に何回か出かけていますから、他人事ではありません。

次に、栃木県から出された問題です。

コウノトリをご存知ですか?

日本産のコウノトリは絶滅し、兵庫県のコウノトリの里公園で野生繁殖を試みていて、野生復帰した鳥が、遠く関東地方にも飛来しています。

そこで栃木県はこのコウノトリを歓迎しようと誘致に手を挙げたのですが、生息する場所が無い!

つまり鳥が来ても生きて行ける環境が整備されていないのです。

野生動物は生息出来る場所に生息します。

当たり前の事ですが、単純に鳥だけを持って来ても、環境が整わないと生きられない事を県に伝える事になりました。

まずは農家の協力の元、冬も水を張ったり、農薬を使わず農地の生き物を増やす工夫が必要です。自然環境を整備する予算等を組み、栃木の人々に周知することが優先されます。

野生動物の自然界復帰はそれはそれは時間がかかり、大変なのです。

最後は茨城県の大きな問題。

皆さんはレンコン、お好きですか?

これから旬を迎えるレンコンは、おせち料理にも欠かせない食材ですが、この産地が集中するのが茨城県。

ハス田には鳥たちの飛来を防止する、防鳥ネットが張られています。

この事自体は農家の人が生産物を守る行為ですから措置するわけには行きませんが、収穫が終わった今の時期になってもまだそのネットを外さない事が大きな問題なのです。

帰りの電車からも目にしてしまった光景。

この防鳥ネットに冬を日本で過ごすために飛来したカモたちが引っ掛かり、死んで行くのです。

なんと残酷で、心が痛む光景でしょうか。

近隣の子どもたちは毎年この光景を日常の一端として目にする事になります。

生き物が死んでいるのを何も思わず行き来する毎日。

情操教育上もいいとはいえません。

美味しいレンコンは鳥たちにとっても大好物。

収穫後のハス田には残った小さなレンコン(売り物にならない物)がたくさん浮いているのです。

飛来したカモたちに、「ここへお出で!」と言っているようなハス田へ来ると、

そこにはネットが・・・・・・・。

一度掛かると死を待つしかないのです。

茨城支部はこのネットを収穫後には外してもらうようにお願いしていますが、

広い農地のネットを外すには、人手やお金がかかる分けです。

この工面が農家の生計を圧迫するのです。

ではどうするか?

人と野生動物の共存問題は、人々が口にする身近な食材の産地でも、待ったなしに毎年起こっています。

鳥の命は食材収穫の為にはどうでもいいのか!

しかし食物を収穫する農家の人々の生活は守られなくてはなりません。

きれいな久慈川に鮭の遡上を初めて目にし、袋田の滝を堪能しても、

帰りの電車での悲しい光景に、憂鬱な気分で帰って参りました。

袋田の滝

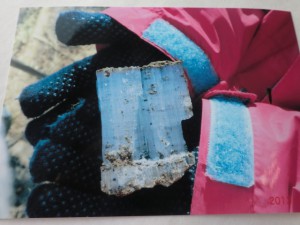

久慈川を上るサケ。

(中央部分に背びれが映っているのですが・・・・、見えませんね!^^;)

映像ではよく目にする鮭の遡上。

実際を初めて目にし、感動しました。

体はボロボロになりながら、懸命に川を遡る。

運命(さだめ)とはいえ、命を繋ぐ神秘に触れました。