< 重い話でごめんなさい >

卒園式や終了式を前に重い、悲しい話ですみませんが、

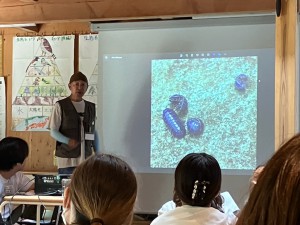

遂に幼稚園の山にも特定外来動物のアライグマが出没し、池のカエルや卵を食べる姿が防犯カメラに写っていた3月11日からすぐに対処し、

横浜市に捕獲申請許可をもらってから3日目で、本当に捕獲してしまいました。アライグマ。

いざ捕まえると後は殺処分しかありません。

外来種問題は世界中で頭を痛めていますが、

目の前にこんなに大きく、動物園で見るかわいらしい動物が捕まる現実に、

胸が痛く、切ない気持ちでいっぱいです。

全て人がなせる業で、世界の貴重な命が奪われることになるこの問題。

やたらに動植物を輸入して、人間の欲望だけで人の手に渡った末路が死なのですから、

こんな悲劇はありません。

これを教訓として私たちはよくよく生きものの命について考える必要があります。

子どもたちには刺激が強い事もあって今回は話していません。

こちらのブログや園のインスタグラムを見てくださっている方は、

間接的に大人が真剣に受け止め、かみ砕いて子どもたちに伝えください。

市の要請で専門業者が午後から処分に来てくれます。

私は最後を看取ってあげようと思います。